随着新一轮土地改革热潮来袭,我国乡村进入危机与机遇并存的发展期,本期课程通过对我国土地改革政策趋向、乡村建设现状及乡村发展契机三大主体的分析,指出只有依靠政策和科技,让新鲜血液回流乡村,才能把更好的土地,更美的乡愁,更多的希望留给后代。

一、中国土地改革政策趋向——土地是谁的?

我国历代王朝的政权变更都与土地改革密切相关,西周实行井田制,隋唐实行均田制,宋元明清实行官田制度。这表明我国土地改革政策在不同时期有不同的特点,从历史进程来看,土地公有制和私有制是交替存在的,并且土地租佃分权即土地所有权和使用权相分离的制度在我国已经有很长的历史。

土地是立农之本、立国之本,我国当前所处的历史阶段及政权制度,决定了必须找到土地公有和私有之间的平衡点。为了达到这一平衡,2014年9月-12月之间,中央政府密集出台一系列重要的土地改革政策性文件指导土地改革。

11月20日,中共中央办公厅、国务院办公厅, 《关于引导农村土地经营权有序流转发展农业适度规模经营的意见》指出“放活经营权,坚持所有权,稳定承包权。”

12月2日,深改组七次会议《关于农村土地征收、集体经营性建设用地入市、宅基地制度改革试点工作的意见》,指出“农村土地改革的三条底线—土地公有制性质不改变、耕地红线不突破、农民利益不受损。” 可以预见,随着新一轮土地改革浪潮来袭,对土地权益的保护加强,这有利于我国土地活力的释放。

二、中国农村发展及建设现状——何处望乡愁?

2000~2010年的十年间,我国平均每天都有250个自然村落消失,其中不乏延续了几千年、数百年的传统村落。乡村不断走向衰退,而城市功能的日益完善、经济的快速发展也在不断吸引农村人口向城市集聚,大量的农村人口沦为“农民工”。然而,进了“城”的农民在整体社会结构中的地位并没有明显变化,特别是在城市里,他们始终处于下层的位置。由此可见,城乡差距不仅表现在二元经济,而且还表现在二元政治、二元文化中,长期以来的城乡二元结构是我国城乡之间差异日益扩大的根本原因。

乡村消失的背后,是在乡村之上生活的人的消失,是乡土风情的消失,是村落形态与乡村景观的消失,是中华民族文脉的断层,使传统文化、民俗、艺术、技艺等陷入绝境,而其中所蕴含的乡村记忆,寄托乡愁的“村味、人味、雅味、土味、情味” 也随之消失。

不过,另一方面,不少乡村仍保持了较好的生态环境。城乡的生态问题都存在很多问题,现在城市人也逐渐意识到这个问题,并认为相对而言乡村的生态环境要优于城市。

虽然在农村发展过程中存在许多实际问题,但乡村相比于城市而言,乡村还是保留了一份宁静和祥和,为乡村旅游、乡村第三产业发展提供了契机。

三、中国农村的建设与发展契机——土地的希望!

(一)Political——政策

农村的发展都是在细节中体现出来的,农村的问题也都是具体的,是历史的沉淀,也是文化的传承,因此从政策上来说,要坚持三位一体,即道路自信、理论自信、制度自信。

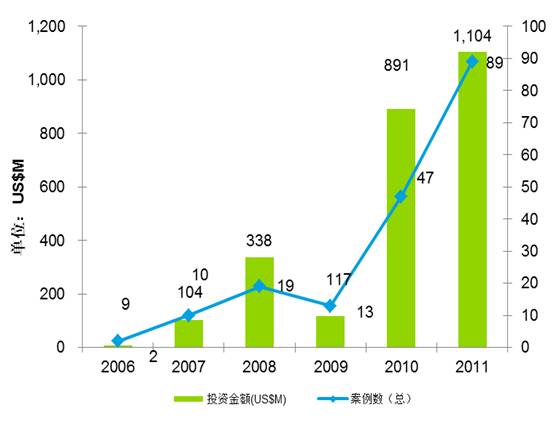

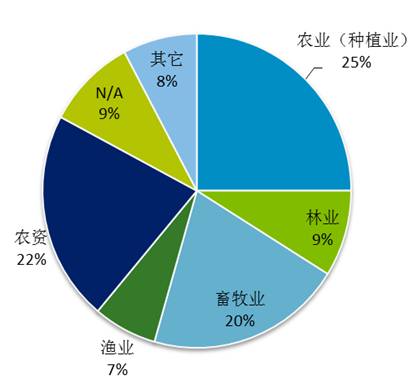

2008年金融危机之后,在内外力的共同推动下, 农业领域的投资呈逐年上升的趋势,其中以种植业(25%)和养殖业(20%)占有市场资本额份最大。

2006年-2011年中国农业领域投资情况

未来农业经济的希望表现在新常态,主要体现在

新常态经济学:新型城镇化为农业、乡村旅游发展提供了新的契机。

全产业链:农业有其自身的特殊性,产业之间的联系更为密切,相互之间的影响较大,在全产业链的构建中,在追溯系统的基础上要加强人文管理,要注重每一个细节和每一个环节。

互联网时代:互联网在农业中的广泛应用,实现了信息的便捷传递和传播,但同时也应该看到,互联网只能作为一个手段,缩短交流的距离,却不能解决信誉的问题。

品牌运营商:随着大量资本流入农业,企业逐渐成为品牌运营商,通过租赁、承包、基地自建等方式实现品牌建设。这一方面有利于产品的优化,提升质量,另一方面它背后的商业压力和成长空间还需要进一步的商榷。

垂直一体化:品牌运营、全产业链建设、大数据的运用等与传统农业相结合,逐渐实现资源整合。

(三)Social——社会

新型城镇化战略为破除城乡二元结构,促进城乡协调发展提供了新的战略机遇,建立完善的城镇体系,大分散、小集中、点线面结合,实现大中小城市和小城镇协调发展。在城镇化建设中达到产城一体化,构建集约化、专业化、组织化、社会化相结合的新型农业经营体系。

十八大报告提到“坚持和完善农村基本经营制度,依法维护农民土地承包经营权、宅基地使用权、集体收益分配权,壮大集体经济实力,发展农民专业合作和股份合作,培育新型经营主体,发展多种形式规模经营,构建集约化、专业化、组织化、社会化相结合的新型农业经营体系。” 在这一发展背景下,专业大户、家庭农场、农民合作社成为当前及今后农村经济和农业发展的潮流。

(四)Technological——技术

通过对Apofruit Italia公司的运营模式进行了详细分析。Apofruit Italia公司将合作种植者(股东)收获的水果根据级别、重量进行分级,并进行记录,最后根据收益进行利益分配。而整个工艺流程则由一套价值60万欧元的半自动化设备来完成分级、清洗、贴膜、包装、贴标签等。

总之,评价区域农业科技水平高低的标准是科技贡献率、资源利用率、劳动生产率、土地利用率。今后现代农业发展的关键必须跨越人才、技术、规模、资本四大门槛。

四、结语

乡村旅游业是十分有前景的产业,在农村市场逐渐开放的今天,乡村旅游成为很多地方带动发展的引擎,尤其是近郊和有独特资源条件的乡村,乡村旅游已经成为扶贫致富的一条有效路径。今后希望通过共同努力,把更好的土地,更美的乡愁,更多的希望,留给后代。

王柟,中国农业大学农业规划研究所总工程师、副所长、常务副总。西南农业大学农业建筑与生物环境工程学士,中国农业科学院农业生物环境工程在职硕士。曾任中国农业科学院农业环境可持续发展研究所环境工程研究室科研助理、规划室副主任、规划室主任。

王柟总工程师十余年专业从事农业规划的学习、研究与实践,参与和主持了遍布全国近三十个省市的150余个农业规划项目。其中国家级现代农业示范区、国家农业科技园区七个,省市级园区二十余个。参编专著四本。

作者:王柟

来源:大地风景旅游研究院