伴随着中国城市化进程加快,交通网络化、公交化,中国的城市化在空间商不断外扩,区域界限逐步消失,在生活需求上,由于城市中心低价的飙升、环境的恶化,使得人们不由自主向城区边缘扩散,从而催生了新的城市空间版图。在这一时代背景下,旅游地产赢得了更大的市场空间和机会,区域资源被置于广阔的地域范围内进行优化配置,使旅游地产价值更大化。同时,旅游地产也逐步成为提升城市形象,改善城市品质的重要支撑。可以说城市化与旅游地产将逐步体现出“双轮驱动”的并存态势,相互作用,缺一不可。

一、休闲景观地产推动都市近郊城市化

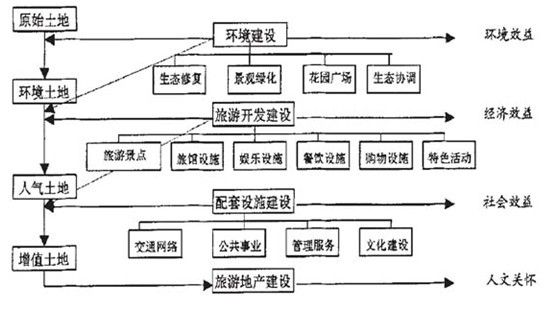

大中型城市市内或市郊的城市化进程中,在没有资源优势的情况下,往往采用旅游地产在自我营造的旅游氛围中开发地产项目的方式,进行大型旅游项目开发,营造具有影响力、冲击力的旅游景观景区,改善区域基础设施条件和环境质量,靠旅游业的关联带动作用引来人流物流,将生地变成旅游熟地、旺地,引起景区附近地产升值,再就势开发地产价值。此类地产开发与旅游景观开发高度融合,地产开发即旅游景观开发,房产本身即是旅游景观载体或表现形式。与旅游景观开发二位一体的房产开发。景即是房,房即是景,景中有房,房中有景,直接提升住宅的环境品质,增加休闲功能,提高居民生活质量,将旅游地产开发提升到一个新境界。

一方面,旅游住宅地产正逐步成为现代生活方式的新主张。旅游住宅地产是指与旅游区相连接,可提供出租及购买需要的各类住宅建筑。这类住宅建筑对户外活动和观赏风景的特殊要求,使其与自然景色有着极为密切的关系,一般有两种方式:一是借势(景)型开发,一是造势(景)式开发。 旅游住宅地产的基本特点是提供“第一居所”为主要目的,多建在旅游资源突出的大中型城市市内或市郊。依靠旅游资源、提升住宅的环境品质,增加休闲功能,提高生活质量。

另一方面,休闲度假是每个人都向往的生活状态,“市区有一个公寓,周末能到郊外休闲度假”,这种生活需求将随着现代城市高楼林立、交通拥堵、空气不畅,而郊区道路及基础设施不断提高而持续增大。过去休闲旅游地产空置率较高,主要是没有把具有资源的边缘区域休闲旅游地产产品和产业及城市建设有效沟通起来,现在这种状况正在改变,新的休闲旅游地产与城市生活更加靠近,因此也拓展了需求空间。

在这一大的前提影响下,休闲景观地产的开发与投入将大力推动都市近郊城市化的发展,也正是促使旅游型城市化趋势的重要原因之一。

都市近郊城市化进程

二、旅游度假地产推动旅游景区城市化

大中城市远郊或远离大中城市的著名风景区内部或者周边依托现有的优秀旅游资源旅游景区,又投入休闲度假设施设备的建设,大力营造旅游度假氛围。开发商以为异地置业者提供第二居所度假休闲为目的,业主以度假置业和投资置业为目的。国外通过发展海滨度假地促进海滨城市化是城市发展的一个重要手段,澳大利亚的黄金海岸、英国的海滨城市以及美国奥兰多等都是由海滨度假地发展而来的。而我国的海滨度假地如北戴河、昌黎黄金海岸, 温泉度假地如山西的奇村、顿村, 自然风景区如五台山台怀镇等, 这些地方都是大量的宾馆、饭店、旅行社、零售业集聚, 旅游业经营构成明显的城市景观而在都市郊区兴建游憩设施或人造景观也会使原本的郊区农村短时间内转变为城市景观。

度假地产的真正意义不是把城市建筑搬到乡村野外、山水之间,而是在沉淀下来潜心研究资源的创造、人文的创生、产业的构建。因为度假地产所处的地块,往往具有较强的自然景观价值或人文价值,具有较大的稀缺性,区域升值潜力巨大,尤其是那些地处世界自然遗产或人文遗产的名山大川或沿海景区,更是弥足珍稀,一旦遭到无情的破坏就会造成无法弥补的遗憾。只有将自然山水与人文景观结合起来,将旅游型城市化建设与地产运作结合起来,形成有效互动,共建互生,才能真正构建旅游型城市的产业链,比如国外的马尔代夫、威尼斯等,中国的丽江古镇、博鳌等。

三、 旅游商业地产推动传统乡村人口城市化

城镇的发展基于两种动力,一种是向心集聚的力量,另一种是离心扩散的力量。一般说来,城市发展的向心过程和离心过程贯穿于城市化的全过程,但是城市发展的初、中期以向心集聚的力量为主,中后期则以离心扩散的力量为主。

首先,旅游商业地产引进的旅游消费观念差异化是乡村人口城市化的基础动力。旅游业和经济发展水平、国民可支配收入水平、生活方式的转变等因素休戚相关。闲暇时间、非必要性开支和旅游动力是产生旅游意愿的三个条件。旅游活动的初期形态多是以观光游览为主,之后开始向休闲、度假、体验、健身等方向转变。当城市旅游、知名景点景区成为旅游者旅游行为的普遍载体之后,旅游商业地产与日俱增,旅游消费观念的转变促使旅游者关注新的旅游形式。因此乡村旅游产业为了迎合这一市场需求,其独特性优势开始成为旅游业的新生力量,进而引发业内对乡村人口城市化现象的关注。

其次,乡村经济文化发展需要是城市化发展的根本动力。在乡村人口城市化发展的动力因素中,旅游商业地产是推动城市化发展的特殊因素。乡村地区为加快旅游开发而衍生出多种产业要素,这为农村剩余劳动力的有效转移创设了新环境,相比较于进城务工等异地转移方式,乡村旅游对剩余劳动力的安置既是一种高效的就地转移,同时也是相对于农业生产周期的错峰式转移。另一方面,当传统的以工业化为主导的城市化驱动模式面临发展中的瓶颈时,旅游业将成为乡村产业结构调整与产业水平提升的优势产业。

因此,原先传统的农业乡村,由于旅游地产的开发,引发区域原有的农业人口进入旅游产业链,从农民转变为旅游从业者,实现旅游业引发的人口城市化。这类乡村人口城市化在旅游区的依托城市非常明显, 如四川成都市的三圣乡农家乐项目建设,带动是非农业人口聚集的中心地带, 通过旅游业的发展和多方面人口优惠政策, 城镇化率取得了较大的提高, 而这些跳跃式增长的城镇人口, 其就业和发展都是以旅游业和与旅游业有关联度的第三产业为支撑的。旅游地产的发展不仅促进了人口城市化的“量”,同时还会促进农村社会观念、思想意识、生活方式的城市化转变, 这种“质”的转变一方面和工业城市化一样是伴随着城市化“量” 的扩张逐步进行的, 而另一方面则是通过旅游业发展所特有的旅游者的“示范效应”带动的。这种转变在落后的地区发展旅游业时最容易出现。落后地区的居民通过模仿和学习旅游者,其行为举止、卫生习惯、经商意识、生活方式等都可以得到改善和提高, 如大理古城的白族居民, 随着旅游商业地产的发展, 社区居民参与旅游接待工作,不仅脱离了贫困, 而且文化修养、商品意识观念都有了飞跃发展。

四、旅游主题地产带动城市品质提升

大多数人看来,欢乐谷是一个游乐园,世界之窗是一个公园,锦绣中华是另一个公园,其实这几个深圳文化生态中最核心景点的共同娘家是华侨城——听起来像是个地产商的名字,但造房子仅仅是华侨城的一部分工作,华侨城的员工更愿意介绍自己是旅游与文化的经营者。华侨城将过去的荒滩野岭变成具有极高知名度和美誉度的旅游城,为自己创造出区域性旅游资源优势,再以此为依托,开发高质量的旅游主题地产。华侨城是先由旅游起步,旅游“带靓”环境,环境带旺地产,地产促进华侨城全面发展,是旅游与地产良性互动的典型,从而也从根本上提高了深圳市的旅游形象和城市品质。

五、大盘综合性旅游地产推动城市空间结构重组

大盘综合性旅游地产推动城市空间结构重组是指:由于旅游综合性大盘的建设使城市空间结构发生了大的变化, 城市要素或者进行内部重组,或者在新的空间进行重新布局。

多年来,黄山旅游沿袭“景区带动型”的发展模式,犹如“小马拉大车”,存在三大先天不足:一是自然观光型旅游唱主角,旅游产品结构单一脆弱;二是旅游消费以吃住行为主,制约旅游产业链延伸;三是不适应多层次的游客不同需求,体验性差、“回头客”少。“国际旅游综合体”以房地产为基础,以高档酒店为载体,以一流的自然人文服务环境为前提,以品质高、功能全的服务内容为根本,集观光、休闲、会展、美食、演艺、运动为一体,其最大特点是将旅游资源融入到当地居民的生活当中。目前,黄山元一大观、新徽天地、茶博园、旅游广场等一批城市旅游综合体如雨后春笋方兴未艾,旅游业态包括居住、游憩、文化、逸世、娱乐、审美等全新国际化体验。综合性旅游地产行业的兴起,变单一“景区带动型”为“景区、城市双带动型”,变传统的旅游景区开发模式为“中心旅游城市+旅游休闲小镇”模式,加快自然观光型旅游向休闲度假型旅游转型,促进了旅游城市向城市旅游跨越。

旅游产业的地位与产业经济规模的快速发展,使得旅游地产不仅成为一种新旅游产品进入客源市场,同时也成为一种成功的多产业融合方式进入行业发展领域,并承载一定的城市功能。以此也拉动众多国内外规模企业竞相滚动资金开发旅游地产,也形成了一个又一个让世人关注的经典案例。

伴随着中国城市化进程加快,城市空间不断外扩,区域界限逐步消失;在生活需求上,由于城市中心地价飙升、环境恶化,人们不由自主向城区边缘扩散,从而催生了新的城市空间版图。在这一背景下,旅游地产赢得了更大的市场空间,区域资源被置于广阔的地域范围内进行优化配置,使旅游地产价值更大化。同时,旅游地产也逐步成为提升城市形象,改善城市品质的重要支撑,甚至在某种程度上牵引城市空间的发展走向。可以说城市化与旅游地产将逐步体现出“双轮驱动”的并存态势,相互为用。而旅游型城市化是旅游作为推动城市化的一种动力,是 引导人口向城市集中的过程,是基于后现代主义消费观和后现代主义城市观的一种城市发展形式8能够在推动城市化的基础上,进一步合理调整城市空间、改善生态环境和人居环境、提高城市精神文化内涵,从而达到建设可持续发展的宜居城市目标。

参考书目

张雪. 城市化委员会发布2011年中国城市化典范案例, 城市化杂志, 2011年11月16日

马有朋. “旅游地产行业化”策略下的城市化模式, 网络资源, 收录于2011年10月30日