一、生态博物馆定义及本质研究

(一)生态博物馆定义与诠释

1.“生态博物馆(eco-museum)”词义辨析

生态博物馆不是指和自然生态相关的博物馆。生态博物馆的关注重点也不是自然生态,而是社区和居民。按照生态博物馆理论创始人雨果?德?瓦兰的解释:“eco-museum”的前缀“eco”,既不是指“economic(经济)”,也不是指“ecology(生态学)”,而是指社会环境均衡系统。生态博物馆的三要素是:生活的区域性、科学遗产和与项目有联系的居民。

Ecology(生态学)、ecosystem(生态系统)、ecosphere(自由呼吸空间)以及eco-museum(生态博物馆)等词语都应用了希腊语的前缀“eco”,其原义是指一座房子,居住空间或者动植物的栖息地。随着环境保护论(environmentalism)的发展,生态斗争(eco-warrior)、环保意识(eco-awareness)、生态旅游(ecotourism)等术语也进入了词典。这些词语的英文前缀都是“eco”,这些前缀的应用可能会让人认为生态博物馆(eco-museum)一词与自然环境保护关系密切,是自然博物馆的一种扩展。但这是一种误解,英国生态博物馆学家彼得•戴维斯指出,“生态博物馆(eco-museum)”术语的存在主要是迎合了日益高涨的环保主义思想,以及实现一种政治需要和时代需要[1]。1985年,生态博物馆最初被介绍到我国时,安来顺将“eco-museum”译为“生态博物馆”,一直沿用至今,这一翻译用词与生态博物馆产生的西方背景一样,正好也迎合了当时我国正在兴起的环境保护和生态思潮,但同时也具有对实质意义的正确理解方面的障碍,所以如果根据其实质内涵,有学者提出可以译为“社区居民自住博物馆”[2]。

值得一提的是,具有生态博物馆性质的博物馆在世界各地也有不同提法,在拉丁美洲此性质博物馆被称为“社区博物馆(community museums)”,在美国此性质博物馆被称为“邻里博物馆(neighborhood museums)”,在西班牙使用“文化公园(cultural parks)”,在澳大利亚和印度等地,被称为“遗产项目(heritage programs)”…

2. 生态博物馆的定义与演变

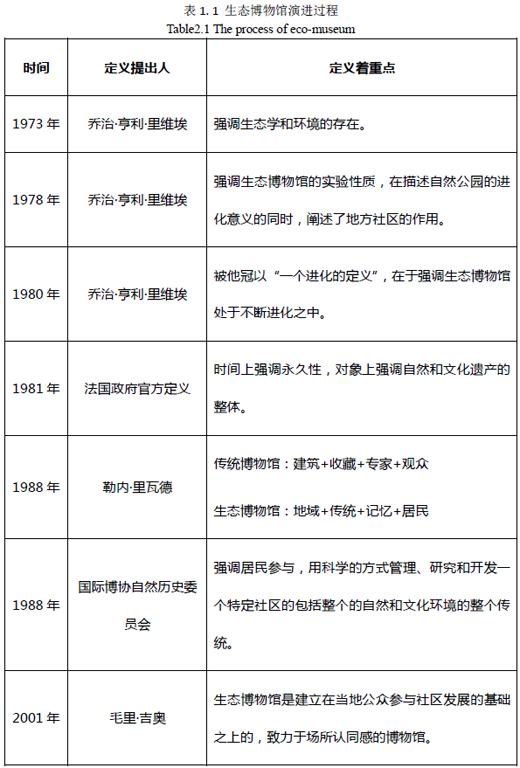

生态博物馆最早的定义又称为里维埃定义,是由乔治•亨利•里维埃提出的,分别制定于1973、1978和1980年。1973年的定义强调生态学和环境的存在,1978年的定义强调生态博物馆的实验性质,在描述自然公园的进化意义的同时,阐述了地方社区的作用。1980年的定义,也是现在普遍被接受的定义,被他冠以“一个进化的定义”,在于强调生态博物馆处于不断进化之中,这个定义更像一篇描述生态博物馆的散文,全文如下[3]:

“生态博物馆是由公共权力机构和当地居民共同设想,共同修建,共同经营管理的一种工具。公共机构的参与是通过有关专家、设施及设施机构所提供的资源来实现的;当地人们的参与则靠的是他们的志向、知识和个人的途径。

生态博物馆是一面镜子,在这面镜子里,当地居民为发现自己的形象观察自己,寻找对该博物馆所处的土地及先民的解释。这些不是以时间就是以代与代之间的持续为限的生态博物馆是一面当代人用来向参观者展示以便能更好的被人了解,使其产业、风俗习惯和特性能够被人尊重的镜子。

生态博物馆是人类和自然的一种表现。它将人类置于其周围的自然环境之中,它用野生、原始来描绘自然,但又被传统的工业化和社会按照其自身的设想加以改造。

生态博物馆是时间的一种表现,在其覆盖的时间范围内,各种各样的解释可以追溯到人类出现以前,可以追溯史前及有人来生活最终至出现现代人的历史过程。它还可以产生对自然界的一连串的追忆,而对于得出的结论,对在这些结论上进行报告和进行批判地分析的作用却没有丝毫的矫饰。

生态博物馆是对空间---可以在里边停留或游览的特殊空间的一种解释,就其为研究本地居民的过去与现在及其周围环境提供资料,促使本领域专门人才的培训,以及与外界的研究机构进行合作来说,生态博物馆也是一所实验室。就其有助于保存和发展自然的和人的文化遗存而言,它还是一个资源保护中心。就其在人类的研究和保护工作涉及到了人和鼓励人们更清醒地掌握自己的未来而言,生态博物馆又是一所学校。这个实验室、资源保护中心和学校是以共同的原则为基础的。以其名字而存在的文化将在最广泛的意义上为人们所了解。他们关系到培养人类的尊严和艺术表现形式,不管这些文化来源于哪一个人的阶层。

里维埃生态博物馆的差异极大,故其中的各个组成部分从这种标本到另一种标本也极不相同。这种组合不是自我封闭的,它又接受又给予。”

除此之外,研究者们还提出了其他一些定义,例如勒内•里瓦德1988年提出的生态博物馆与传统博物馆简洁对比公式:

“传统博物馆:建筑+收藏+专家+观众

生态博物馆:地域+传统+记忆+居民”

国际博协自然历史委员会认为里维埃德定义背离了它原始的“生态”意义,因此推荐了下列定义:

“生态博物馆是这样一个机构,通过科学的、较远的,或者一般来说的文化的方式,管理、研究和开发一个特定社区的包括整个的自然环境和文化环境的整个传统。因而这种生态博物馆是公众参与社区规划和发展的一个工具。因而生态博物馆在管理上使用所有手段和方法来准许公众以一种自由和负责的态度来理解、批评和征服它面对的问题。本质上,生态博物馆是为了达到其意愿的变化,使用工艺品、真实的日常生活和具体的环境作为它的表现手段。”

法国政府于1981年3月颁布了生态博物馆的官方定义:

“生态博物馆是一个文化机构,这个机构以一种永久的方式,在一块特定的土地上,伴随着人们的参与,保证研究、保护和陈列的功能,强调自然和文化遗产的整体,以展现其有代表性的某个领域及继承下来的生活方式。”

这个官方的定义是根据弗朗索瓦•密特朗(Francoismitterrand)政府官员马克•开瑞恩(Maxallericn)的一份文化改革报告的精神制定的,强调遗产应该在原地保护而非将遗产博物馆化。

意大利学者毛里•吉奥于2001年在列出的100个生态博物馆相关术语[4]的同时指出:

“生态博物馆是建立在当地公众参与社区发展的基础之上的,致力于场所认同感的博物馆。”

在里维埃之后所提出的多元化定义说明“生态博物馆是什么”还一直是现代博物馆学的争论议题,但是里维埃定义长期以来仍然是学术界公认的定义,其中关于公共机构和公众参与的观点;镜子和工具的观点;时空特征和遗产特征;实验室、学校和保护中心三功能的观点等,都被公认生态博物馆的主要原则[5]。

综合国外关于生态博物馆的定义,结合中国生态博物馆建设的国情,国内学者将生态博物馆的理念概括为:生态博物馆是对自然环境、人文环境、有形遗产、无形遗产进行整体保护、原地保护和居民自我保护,从而使人与物与环境处于固有的生命关系中,并和谐向前发展的模式[6]。

(二)生态博物馆的本质及特征

1. 生态博物馆的本质

世界上已经建立起来的生态博物馆中,有很大的差异,如资金基础、地理尺度和社区管理等,但是有哪些因子是生态博物馆的内在本质呢?有可以识别生态博物馆的基本特征吗?这个问题从生态博物馆诞生之初开始就一直是国外学者持续探讨的学术论题,如诺顿汉(Nortteghem)于1976年系统研究了在自然公园体系中建立生态博物馆的目的。但是比较有影响力的研究成果集中在20世纪80年代以后,如哈姆雷(Hamrin)和霍兰德(Hulander)于1995年列出了帮助理解生态博物馆的18项指标。英国学者彼得•戴维斯(Peter Davis)于1998年互联网发放问卷的形式对世界范围内的生态博物馆的建设目标进行了意向调查,“社区参与”作为生态博物馆的本质有了全球范围的实践认同。意大利学者毛里齐奥•马吉(Maurizio Maggi)于2001年列出了100个生态博物馆的相关术语[7],同年,他针对意大利生态博物馆存在问题,用特尔菲方法(Delphi Method)进行过公众访谈,调查当地人对于生态博物馆和社区的概念的理解,引出了诸如过去与未来、价值与日常生活的关系、内部价值(当地社区)与外部价值(更广的社区概念)的平衡等[8]。大原一兴针对日本的研究指出生态博物馆是作为地区发展的一种活动。雨果•德•瓦兰根据自己的法国工作经历以及对世界各国的生态博物馆的考察指出,生态博物馆遗产教育的最重要意义是使当地居民懂得了他们所肩负的两大责任:保护和利用他们的环境和自然资源;保护、传承和持久地丰富基于他们的独特性和创造性的文化遗产。

过去的30年里,来自世界各国的学者从各种角度探讨了对生态博物馆的本质问题,大量的研究虽然都没有找到一个固定的、令人完全满意的模式,但是他们所共同强调的内容是“社区参与”(public participation),生态博物馆与传统博物馆区别的关键因素在于社区参与。由社区发起、社区维护、有一个明确的地区限定、与附近其他进行原地保护的地区有联系,支持当地社区发展的概念得到几乎所有学者的推崇。即在生态博物馆中,当地居民必须具有对博物馆的自始至终的责任:居民就是博物馆职员。如果不满足这个标准,博物馆就不能看作是最初计划的生态博物馆。里维埃定义曾经明确界定到公众参与的作用与特点。马克•摩尔(Marc Maure)认为社区成员不应该是被动地接受来自专家的广播信息,而是要在博物馆活动中承担活动角色。杰拉德•柯赛(Gerard Corsane)提出通过分类的方式确定各种参与者,授权鼓励他们参与生态博物馆事业,同时根据地区的重要性、居民与环境(物质、文化和社会环境)的重要关系来决定其参与方式[9]。

根据杰斯特龙提出了区域---遗产---人口---记忆---教育---参与---生态---独特性这些重要的词汇,可以帮助我们去理解每一个社区的总体情况,生态博物馆它发生于社区内、反映社会、贯穿时间。总的来说,传统博物馆理论表现的是过去恒定状态,生态博物馆表现的是社区随时间变化的状态[10]。

2. 生态博物馆的特征

目前,全世界的生态博物馆已发展到300多座,在我国则正在起步阶段。1995年中挪两国政府已联合在贵州六枝特区梭嘎乡创建了梭嘎苗族生态博物馆,这是中国乃至亚洲的第一座生态博物馆[11]。其后,在贵州形成了布依族、侗族、苗族等不同文化类型的民族生态博物馆群。民族生态博物馆是把少数民族的自然、社会和文化进行整体保护、传承和研究的博物馆,其建设有利于科研工作的开展、旅游资源的开发以及生态环境的保护和教育。生态博物馆的主要特征为:

(1) 生态博物馆对文化遗产保护的内涵。与传统的博物馆不同,生态博物馆所包含的是整个社区鲜活的整体文化,包括静态的文化和动态的文化。自然环境、社区居民、文化遗产等具有特定价值和特殊意义的文化因素,皆在保护之列,即生态博物馆的文化遗产保护就是对生物多样性的保护和文化多样性的保护。民族文化及生态的保护都处于历史的动态发展中,注重历史原状保护的同时,也注重文化的延续和发展,即它保护的是完整连续和发展的文化[12]。

(2) 生态博物馆本身就是一种旅游资源。它是建立在文化的原生地,文化遗产与文化原生地融为一体,具有强烈的地域性、本土性。民俗风情旅游资源中最具魅力者,就是扎根于原土壤,属于其土生土长的地方。

(3) 生态博物馆的内容(藏品)是文化遗产。其所包含的文化多是由强势文化所包围的弱势文化。生态博物馆的面积就是社区的面积,展厅就是整个自然村,展品包括民居建筑、饮食、服饰、节日、礼仪、宗教与文化艺术等内容,给访问者提供的知识和信息更为全面和深刻。

(4) 生态博物馆的开放性和参与性。生态博物馆以开放的姿态迎接与外界文化的交流。生态博物馆社区居民作为文化的主人,向游客展示自己的传统文化,游客也可以参与到社区居民的文化活动中来,和他们一起生产劳动。生态博物馆建立是以本社区群体的亲自参与和亲自管理为基础,在科研人员的指导下,在当地政府的支持下得以实现。社区居民应作为旅游开发的主体参与到旅游开发、决策、旅游服务及利益分配等涉及旅游发展事宜的体系中[13]。

参考文献:

[1] Peter Davis. Ecomuseums: A Sense of Place[M]. London and New York: Leicester University Press, 1999. 3.

[2] 张晋平. 关于生态博物馆论文英文翻译的说明[J]. 中国博物馆,2005(3):96.

[3] 苏东海. 国际生态博物馆运动概述[N].中国文物报,2001-6-13(1).

[4] Maurizio Maggi. Ecomuseum glossary 100 words to better understand ecomuseums[OB/OL].

[5] 苏东海. 国际生态博物馆运动概述[N]. 中国文物报,2001-6-13(1).

[6] 吴定国.一见钟情堂安幸运---第一个侗族生态博物馆落户黎平[J].黎平县改革开放三十年纪实,P110.

[7] Maurizio Maggi, Ecomuseum glossary 100 words to better understand ecomuseums[DB/OL].

[8] Maurizio Maggi, Donatella Murtas. ecomuseum and communities:A Delphi approachi[OB/OL].

[9] 杰拉德?柯赛. 从“向外延伸”到“深入根髓”:生态博物馆理论鼓励社区居民参与博物馆事业[J].中国博物馆,2005(3):61-62.

[10] 陶维?达儿.生态博物馆原则:专业博物馆学者和当地居民的共同参与[J].贵州省生态博物馆群建成暨生态博物馆国际论坛专辑,P83-84.

[11] 吴必虎,余青.中国民族文化旅游开发研究综述[J].民族研究,2000(4):85-94.

[12] 周真刚,胡朝相.论生态博物馆社区的文化遗产保护[J].贵州民族研究,2002,22(2):95-101.

[13] 刘旭玲,杨兆萍,谢婷.生态博物馆理念在民族文化旅游地开发中的应用---以喀纳斯禾木图瓦村为例[J].干旱区地理,2005(6).

[14] 蔡家成.西部旅游开发理论与实务:黔东南旅游开发与发展实证研究[M].北京:中国旅游出版社,2004.

[15] 谢守红,佘建喜.侗族文化旅游开发探讨[J].旅游学研究(第四辑):301.