四、生生不息:空气、阳光、水

图:呼吸山水村 (来源: 大桌环境策略整合公司)

接下来的个案,跟空气、阳光、水有关的,我用双溪这个地方做案例。受西北市环保局的低碳中心的委托,我们办了一个低碳艺术节,当时要办低碳艺术节之前我就上网查到底什么是低碳艺术?查了半天,是什么呢?就是跟北京雾霾有关的艺术创作,大家应该都听过大地艺术祭,大地艺术祭在日本有两个地方,一个是在越后妻有,另外一个是在直島,时间原因,在这我就不多讲了。我只讲低碳艺术节,当时定的主题就用呼吸、水、山、村,因为他的空气真的非常好,他有山、有水、而且它是一个村,所以我们后来就用简单的呼吸、水、山、村作为概念,就是希望透过生活,地方参与、低碳素材、尊重环境,而且对我们来讲非常关键的是地方参与。双溪的村民他们到底觉不觉得跟这个事情有关,不管是卖面包的、开餐厅的或者是街上走路的这些村民,他们可以了解这而且加入这个事情,因为要有大家的参与,这个地方才会形成一种人文的氛围。

图:寻找双溪第三“C”(来源:台大建筑与城乡研究所 双溪第三C团队)

在台湾做类事情,大学是非常非常重要的,我的学生组成了一个团队,叫做寻找双溪第三C,在台湾都用脸书,他们就开了一个脸书的粉丝页,开始搜各种跟双溪有关的各种事情。所有的艺术家,我们希望他们用大地艺术的概念,跟地方、跟地方的人都要有关。陈唐阵是双溪一个很不错的纪录片导演,所以他也希望可以透过拍纪录片来谈双溪的环保,而且在一个废弃的老戏院,是他小时候在这个地方看戏的地方来放这个影片,街坊、邻居、长辈们就看他拍出来的双溪纪录片。

图:生命之树 (来源: 大桌环境策略整合公司)

广东工业大学的渠岩老师,王长百老师,我跟他是在做山西许村艺术节的时候认识的,我们把广东的团队请过来,渠老师和王老师是主要的艺术家,他们创作了「双溪一片天」。大家可以看到这片天是双溪的地图。他们其实想要说的是空气真的是太好了,跟北京比起来真的是非常好,竹子都是当地的材料。水内贵英是一个日本的艺术家,他做生命之树,这些夯土都是学生们跟他一起夯的,过了一阵子夯土就会重回草地里去。韩国的艺术家做了一个染坊,老房子原来就是染坊,通过大家一起来做的设计和参与;书院的老师是用台湾原住民的方式编了一个树屋,他们晚上常常在这个地方弹吉他、唱歌,这个树屋现在还在那里。台大的第三C,他们就跟另外一组的双溪小学生合作,透过这样的艺术方式做了很多街道环境的美化,让各种的艺术家画了很多彩绘。老铁匠开的打铁铺有上百年的历史,他们家世代在这个地方开,雕塑家陈易坚老师就跟他合作了一个开花的锄头。

图:树屋 (来源: 大桌環境策略整合公司)

五、一生悬命:归去来兮,田园将芜胡不归

日本人有一生寻觅的态度,他们做一个事情会极度的认真,那种极度的认真会让你被感动,认真使他们做出来的东西的品质非常的动人。

接下来要讲一些人,在我2009年从美国回到台湾之后,在做台湾形象的过程中,对我影响非常大的几个日本的老师,他们是一些像陶渊明一样的人。最重要的一位老师是梅元真老师,他是一个农产品的设计师,是日本一把手的农产品设计师,我的日本设计师朋友都跟我讲,你的农产品只要被梅元真老师设计过,价钱大概会翻五倍到十倍,可是梅元真老师他不轻易帮人设计,他的理念是『一级产业×设计=风景』。要把乡村的风景留下来,让乡村是一个动人的乡村,乡村里面的农、林、渔、牧一级产业需要好好地设计,产业如果活了,那这个村子的风景才能够留下来。当我第一次看到他的方程式的时候我真的非常感动,因为我自己是学规划设计的,也是从空间背景开始的,所以我们长期的思考都是先从物体来做,可是当我真的进入乡村的时候我发现如果你不做产业,这个村子盖的再努力也没办法让人留下来,它会渐渐成为一个留不住人的空村。一级产业一定要有好的发展。

梅元真老师在做设计的时候有几个大的原则,第一个原则就是这个产品本身要非常有产品力,也就是说这个产品的品质要好。第二发展这个产品的农民他真的要有独特的想法。第三,如果梅元真老师不来帮这个农民设计,这个农民基本就要崩盘了,在这种情况下,梅元真老师就会愿意。梅元真老师从来不出他的高知县,高知县在日本非常乡下的地方,所有要去找他的人就要到乡下去找他,基本上他做出来的设计风格有几个关键,第一个关键是你要看得到的农产品,也就是说不要搞文创搞到不知道是什么,茶就是要有茶的感觉,还是农产品;第二要感觉得到创造这个产品的农民的个人特质是什么,设计对我们来讲是非常有感觉的。

接下来,在梅元真老师大的概念之下我们去三个地方,第一个地方叫做绫部,绫部非常重要的是有一位塩见直纪老师提倡「半农半X」的理念。半农半X的意思是,每一个人的一辈子都应该发展最独特的能力,去做你最会做的事,同时要跟农有一点关系,不要完全离开农,这就是塩见老师提倡的「半农半X」。绫部是一个非常萧条的地方,而且老龄化非常严重,基本上学校、区工所都已经被废弃了,只有医院还是有人在用的,但那些都是老人家。所以他们在思考的是年轻人要怎样回流,他们的方向是「年轻人×回流=地方的活力」,为了要让这个地方有活力,他们成立了一些组织,做这个地方的辅导。这个地区的辅导他同时兼顾着工作、人情和空间。也就是说他为了要让你真的能够住到绫部来,一旦与地方“结婚”就不再“离婚”,他们是这么有诚意的,包括你跟你街坊、邻居吵架,他们的协调小组、他们的人际小组都会来帮你协调。所以他们每一个事情都体贴到你发生任何问题他都帮你处理,因为他们真的是非常希望你可以在绫部。基本上为了要找房子给这些人,他们还跟房地产中介者合作,还有非盈利的机构的协助。村里有很多废弃的空间,因为村子都空了,譬如国小的空间他们也把它做成民宿,而且有有烹饪教室,有一些可以办活动的地方,还有在国小的操场上,他们有一些做竹炭的窑可以做各种事情。半农半X是塩见直纪先生的人生哲学,半农半X是一个模式,当时我带我的学生,大概七八个学生就住在这一间民宿,这间民宿的老板是厨师,老板娘在医院工作照顾病人。

图:半农半X(二)(来源:台湾大学建筑与城乡研究所 半茶半X 跨境实习团队)

这两位夫妻,老先生是教英文的,老太太是在做自然纺织的,它用植物染,所以她所有的东西都是纯天然的,她在做一些手套、帽子之类的东西。绫部市现在已经成为台湾新农行动者必去取经的重要圣地。我们来绫部是深度的学习体验,不是浅碟式的拍照留念。我们来这里学习如何从人生哲思发展出村落新生命。拜访绫部,体验人情,感受生命,学习谦卑。如果生命是一个旅程,绫部驿站值得驻足。

图:东方白鹳 (来源:台湾大学建筑与城乡研究所 半茶半X 跨境实习团队)

接下来就是丰冈市,可是我今天要讲的是丰冈东方白鹳鸟。他用一种曾经在丰冈绝种过的大鸟。丰冈市民改变农耕方法,一起把东方白鹳重新救回来。大家看到这个大鸟非常大,翅膀张开大概有两公尺,大概高一米二,这个鸟在1975年的时候在丰冈完全绝种。当时丰冈市民非常的错愕,因为这个鸟不是像小小的麻雀,它非常的大,原来很多出现在农田中,村落天空,又一天居然全死光了!“最后一只居然在我们的城市绝种了!”这样的刺激对于市民非常震撼。丰冈市民当时有一个心愿,希望有一天能够让东方白鹳重新飞回丰冈的蓝天,他们许了这个愿,为了这个愿开始孵蛋,他们从1975年到1989年孵了24年的蛋,终于把三对俄罗斯送给他们的东方白冠的蛋里孵出了五只小鸟,那是1989年的事情。他们在24年孵蛋之后,大家极度兴奋之后又进入极度的失落,因为你让这些鸟怎么办,你要把它们都关在笼子里面关一辈子吗?它们要飞出来的话它们是活不下去的,所以他们就开始思考如何让大鸟飞出笼子。他们要怎么样重新创造这个乡村的奇迹?他们把种米的农法改了,种米的农法要跟白冠鸟的生命周期结合在一起,因为60年代之后的绿色革命使得米的周期跟鸟的周期分裂,所以鸟是没有食物的,而且有很多农药跟化肥在鸟的肚子里,所以才绝种了,要让这个鸟再回来,这个米的周期也要回来。

于是他们又花了十几年的时间研究米要怎么种才可以和鸟的周期结合在一起。到了2005年他们把这个鸟重新放飞的时候是他们日本的第二皇太子去放飞的,那个时候这个小城市有9万市民,放飞的时候有30万人到丰冈去看这历史的一刻。接下来的过程是他们有非常好的生态,他们因为东方白鸛也带动了所有的生态旅游,所以他们现在走生态旅游的方式非常好。这个是当时的经验,农学的参与、栖息地的经营模式。东方白鸛米非常好吃,而且价钱很高,是一般米的两倍,可是供不应求。

马路村是梅元真老师的设计。十几岁以上几而且他除了长釉子之外不长其他的东西,在1980年代的时候他们卖釉子相关的产品,一年大概是3000万日圆的收入,2005年是30亿。他们发展了上百种跟釉子有关的产品,包括化妆品、食品、养生品,包括各种产品,可是无论如何就是都跟釉子有关。因为他们是在一个非常偏远的地方所以他们并没有观光客,而且他们并不是要引观光客来,他们就是透过网络来营销他们所有的产品,然后他们所有的产品的设计都是梅元真老师帮他们设计的。

六、农人文:但为君故 沉吟至今

当文明从乡村文明急速变成城市文明的时候,跟农有关的人文已经都不见了,我们现在想到的农村都是产业,农都是农产品,可是我们想想看,我们的农民、所有的习惯其实是在数千年的农业文化里面慢慢形成的,花了数千年去形成这些农耕文化,我们花数十年就可以把他们统统抛开。

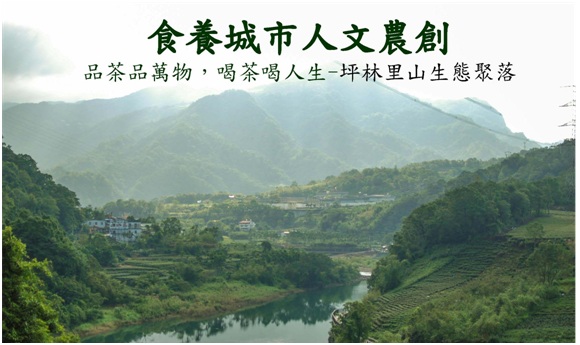

图:翡翠水库 (来源:台湾大学建筑与城乡研究所 半茶半X 跨境实习团队)

农的人文精神非常重要,是乡村体验的核心。接下来我用台湾坪林这个除了种茶之外他不能做任何事情的坪林水源保护区分享我的团队透过品牌化「台湾蓝鹊茶」以及「山不枯」两个社会企业的个案,谈台湾大学辅导坪林茶乡文化体验的经验。我认为「品茶品万物、喝茶喝人生」。如何在一口茶里面喝到整个山林的生态,在一口茶里面品味一个人的一辈子,这个是我们持续投入坪林的希望。坪林的全区全部都在大台北饮用水的翡翠水库集水区里。翡翠水库是台北和西北的饮用水源地,所以是600多万人的饮用水,所以它是全台湾最高规格的环境保护的法规,它是基本上连修房子都要申请,根本不能够盖新的房子,而且也不能够做民宿或者住在那个地方任何停留性的住宿。坪林原来是大家从台北到东海岸都需要经过的驿站,有点像是一个奉茶的地方,在坪林休息的过路人,通常会买茶吃饭休息,所以经济还不错。2006年,坪林碰到一个比翡翠水库的水源保护区还更严重的事情,国道五(雪山隧道)的开通,有了这个雪山隧道之后,大家就直接从台北到宜兰花东,几乎没有人需要停在坪林,所以坪林那个时候的经济就突然萧条到只有原来的20%-30%。我们进去的时候是在2011年-2012年的时候,所以是在它非常凄惨的时候。当然还有一些大的关键问题,跟高山茶崛起有关的问题非常的多,我就不在这边细讲了。

台大作为一个学术教育机构,我们跟这个乡村到底有什么关系?台大城乡所以及台大其它系有情怀的师生们,从做空间的协调规划、环境课程、品牌辅导、技术开发、地方教育,开始辅导陪伴坪林茶农。对我们来讲地方教育非常重要,因为那个地方的小孩因为教育品质不足而被迫离开。我们城乡所的一些学生一开始进入坪林我们以为我们要做空间规划,我们以为我们要来规划一个生态茶乡,我们以为这个生态茶乡它可以变成一个旅游的景点或者一个景区,可是当我们真的开始进去以后,忽然发现没有任何居民要理会我们,因为大家一听到生态就很反感,他们觉得他们今天就是为了台北人喝水,所以他们需要保护台北人喝的水。为了保护台北人的水,坪林的生态不能开发,导致他们妻离子散、家破人亡。

真的是这样,我们辅导的一些茶农,有老婆跑了的,有离婚的,大概条件比较好的这些茶农他们会希望他们的孩子在初中的时候就去新北市,去投靠他们的亲戚,不要回坪林了,最晚是高中,他们高中就希望他们的小孩走掉,千万不要回来,因为在坪林没有任何发展,所以他们就觉得,就是为了你们这些台北人喝的水,我们就是这样妻离子散,当我们这些大学老师跟学生进去,想应该来帮助茶农,可是我们到底能干嘛呢?我们后来发现,如果我们今天不协助卖茶,是没有人要理会我们的,我的名片开头叫茶农,就是因为进入坪林,它不是一个项目,我们没有跟任何政府部门拿经费,我们是学生去做青年创业贷款,然后做社会企业的创业。我就是因为进入坪林,我现在有一块茶园,我常常去茶园锄草,所以基本上对我们的茶农来讲,我是一个还蛮不及格的茶农,因为太忙了,连续两年春茶没有采收。可是无论如何,我跟这个茶园的关系就让我非常坚定的知道我们就是要在坪林扎根了,我们就是要在坪林这样做下去。

这张照片的后面其实就是我们的茶园,而且我们在这个过程里面就发现年轻人都不喝茶的,年轻人都喝咖啡,我们团队的这些年轻人,其实他们原来也都不喝茶的,也都是开始进入坪林,修这个课之后开始爱上茶,开始学茶,开始做茶。各种不同的跟茶农有关的,各种体验式的旅游,我们的团队就发展了不同的配套,包括茶园不能采茶的时候可以来锄草,因为是生态农坊,草非常多,现在我们品牌的辅导老师是陈焕堂老师,他基本上是台湾最牛的一个茶老师。

图:蔡佳芬老师 (来源:台湾大学建筑与城乡研究所 半茶半X 跨境实习团队)

除了我们自己之外,我们也带其他的老师跟其他的学生进去,像这个蔡老师,她是吹长笛的,她是个长笛音乐家,她也因为去坪林爱上坪林了,我们还帮她跟坪林国小、坪林国中一起办音乐会,她还在坪林发现了一种传统的歌叫做相褒歌,就是互相褒扬,互相赞美的歌。她因此还做了一些跟相褒歌、跟坪林有关的艺术创作,而且跟高科技结合的、跟我们创新设计学院的高科技电子音乐结合的一些活动。这个是我们的坪林国小、坪林国小的毕业典礼校长也把我们找去,跟我们讲那届的学生,他们的爸爸妈妈已经没有一个人在种茶了,也就是说整个坪林的茶文化基本上就要断代了,所以他们希望我们帮他们设计采茶、做茶,到了毕业典礼那天,又亲自奉茶的仪式。在农夫市集摆摊,我们还在坪林做课业辅导,台大现在有二三十个学生,他们透过台大要求的0学分的服务学习,用志愿者的方式每个礼拜的一三五跟当地的茶农合作,带小朋友,帮他们做课业辅导。我们也跟科学家合作,透过台大新成立的「气候变迁学位学程」在坪林分上下学期开两门实作课程:坪林一度C,与坪林自然酷。我们知道气候变迁对于农业有非常大的冲击,所以我们也非常关心对坪林的茶区的影响。我们这个1度C和自然酷开到今天已经是第六个学期了,会持续的变成核心课程。

除了台大之外,当我们的团队2012年进入坪林区的时候,坪林是一个被大家遗忘的地方,那个时候我心里都在想,目标是什么呢?目标是三年之内有四个团队在里面长出来,基本上我们是做到了,陈一泰是台大财经研究所的高材生,他就回去跟他爸爸种茶去了,北科大有一对学设计的年轻男女朋友,他们就用这种义工的方式做不同非常温馨的微旅行的流程,现在在坪林在2016年的今天,刚刚结束这个学期有上百个学生,大概有六七门课都是台大,都在坪林。

图:山不枯 人长青:左到右的五位青年创业者:郭名扬、杨赜骏、萧定雄、杨佳轩,以及李佳璇。 (来源:大桌环境策略整合公司)

我们的目标非常简单,就是希望坪林这个地方可以被年轻的、最优秀的大学生记住,在他们大学的时候,他们一辈子都会跟这里有一种关系,像我们的学生,基本上就在这里创业了,我在这儿有五个学生,他们就创业了。这个是他们的茶,红茶、乌龙茶,老手路包种茶(将要失传的味道)。他们公司的名字叫做大桌,就是大家围的这个大桌,为什么叫大桌呢?这个是因为我们城乡所的传统,我们城乡所一切都讲究参与和共识,所以我们做什么事情,我们围着大桌讨论形成共识。他们就觉得,他们要延续这样一个大桌精神,跟团队内部、社区、坪林或者其他的地方,都以大桌共识的精神来进行。大桌的产品,所有的设计跟所有的事情完全都是他们自己从头到尾自己包办的。

我们开始开公司是因为我们被盘商忽悠了,以为盘商要以合理的价格订购一千斤(每斤六百公克)的茶。但正式签约收茶时,盘商人间蒸发了。当我们突然之间有了一千斤茶的时候就发现一定要赶快开公司,才能够让这个茶被卖得掉。这一千斤茶后来五位茶农负责四百斤,我的团队负责六百斤。我们赶快开一个公司,赶快开始卖茶,结果我们的学生就从什么都不会到把这600斤茶卖完在不到半年的时间里,也是因为这样的波折,使得他们开始知道他们是可以的。在这样的情况下,他们渐渐的、一步一步的走到今天的这个情况。

从旅游出发,经过休闲,回到乡村。乡村最根本的还是农。对我来讲农不是一种技术,它是一种态度、是一种信念,它是一种用生命陪伴春夏秋冬的态度,它是一种但为君故,沉吟至今的信念。不论我们心中希望如何在乡村旅游,今天面对乡村,不管是台湾的乡村、不管是大陆的乡村,不管是美国、日本任何国家的乡村,任何一个社会的乡村,我们还是要回到农,所有的乡村如果它失去农的时候,这个乡村上基本上只是一个服务都市的消费文化。乡村一定要跟农有一个深刻的结合。而且对我来讲,食养农创是时代核心。所有的创在科技的部分你可以不管是如何的情况,你最后还是要回到安全的食物,这是人最基本需要的。我今天在台湾案例的部分或者是国外案例的部分跟大家就分享到这儿,谢谢大家。